人工智能+醫療 駛入快車道

在政策推動和算法紅利的促進下,“人工智能+醫療”快速發展,根據中國數字醫療網統計,2016年中國AI+醫療市場規模達到96.61億元,增長率為37.9%,中國AI+醫療市場規模在持續增長,2017年超130億元,增長40.7%,有望在2018年市場規模達到200億元。

“人工智能+醫療”快速發展。醫學是一門靠歸納邏輯、經驗學習、循證運用的學科,人工智能在這個行業可以發揮重要作用。

人工智能在醫療行業的各環節均有應用

1. 診前:可用于個體或群體性疾病的預測,并給出健康建議。

2. 診中:人工智能可以輔助診斷、輔助治療,降低誤診率。

3. 診后:能通過計算機視覺、圖像識別和視頻分析等渠道保證患者服藥的真實性,輔助醫生實現患者藥物依從性的監督。

4. 其他環節:保險機構費用智能控制;人工智能參與到藥物研發過程中,可以縮短時間、提高效率。

目前產業發展處于第一階段。在此階段,弱人工智能算法相對成熟,數據的整合和共享構成行業發展的核心因素。產業仍處于發展初期,數據整合與共享是驅動行業發展的核心因素。AI+醫療發展的核心在于“算法+有效數據”。

隨著醫療數據互聯互通程度的提升和共享機制的建立,AI+醫療行業發展將加速。我們認為,目前已經形成成型產品、在各應用場景實現小范圍推廣、具備高附加值的AI+醫療應用包括兩個:

1. 基于醫學影像的智能識別;

2. 基于電子病歷的輔助診斷。后者的典型案例是IBMWatson,目前已經落地WatsonforOncology的腫瘤輔助診斷治療的AI產品,并在國際上各醫院小范圍推廣。自2012年深度學習技術被引入圖像識別數據集之后,其識別率近年來屢創新高,2015年百度在ImageNet的比賽識別錯誤率僅為4.58%,高于人類水平。而基于醫學影像的智能識別,全球該領域的創業公司達1000多家,是適合AI技術發揮其所長的醫學應用領域。

目前我國醫學影像數據的年增長率約為30%,而放射科醫師數量的年增長率為4.1%,其間的差距是25.9%,放射科醫師的數量增長遠不及影像數據的增長。

智能影像識別市場分類多空間大人工智能方法在醫學圖像處理中的應用十分廣泛,涉及醫學圖像分割、圖像配準、圖像融合、圖像壓縮、圖像重建等多個領域。

醫療影像智能識別按照應用領域,可以分為放射類、放療類、手術類以及病理類:

1. 放射類:類似于軍隊的“情報部門”,通過射線成像了解人體內部的病變情況,形成影像。對該影像智能識別的目的在于標注病灶位置。

2. 放療類:類似于軍隊的“戰斗部門”,在制定放療方案之前,醫生需要通過成像設備對靶區進行定位,從而形成影像。對該影像智能識別的目的在于進行靶區自動勾畫,由于放療需要殺死細胞,病變區域勾勒的越準確越好,對智能影像識別準確率要求高。

3. 手術類:對CT等影像通過3D可視化等技術,進行三維重建,幫助醫生進行手術前規劃,確保手術的精確性。

4. 病理類:病理診斷是最終確診環節,MRI、CT、B超等影像判讀的正確與否要參考病理診斷的結果。傳統的病歷檢驗是醫生在顯微鏡下直接讀取病歷涂片,現在數字化病理系統使得AI讀片成為可能。

以病理切片為例,據國家衛計委統計,我國病理注冊醫生在1萬人左右,按照每百張床配備1—2名病理醫生的標準計算,全國病理科醫生缺口可能達3—4萬人,目前,全國有近40%的手術未進行病理切片分析。所以通過AI的方式輔助影像科醫師進行診斷將滿足市場剛需。

我國醫療資源短缺,供給嚴重不足,人工智能在醫療行業的應用可以提升醫生工作效率,變相提升醫療資源的供給。從變現對象看,基層醫院因為治療水平,醫療資源缺乏,付費動力最強;而大醫院雖然醫療資源豐富,但由于門診住院量高,具備通過智能化應用提升工作效率的需求。在此背景下,基層醫院具備按次付費的需求基礎,而大醫院更容易接受軟件服務費作為付費形式。隨著第三方影像中心的崛起,將也會對智能影像診斷產生需求。

熱門資訊

- 2019年中國智慧醫療行業發展趨勢預測

- 可穿戴醫療設備助力智慧醫療高速發展

- 互聯網+醫療,讓就醫更智能。

- 火熱的AI+醫療背后,企業如何盈利?

- “互聯網+醫療”版一帶一路命運共同體怎么...

- 可穿戴醫療設備在智能醫療領域發展前景巨大...

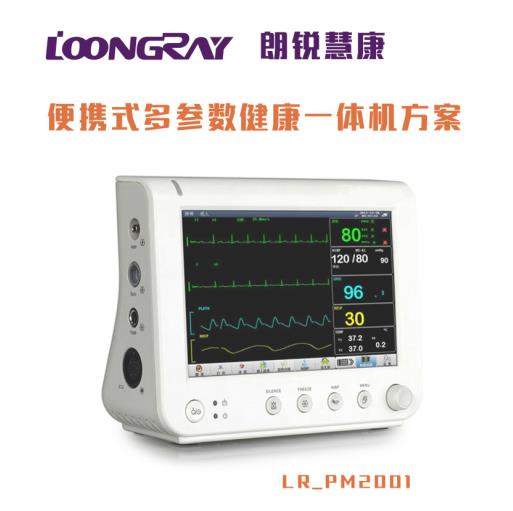

- 健康一體機,更好的服務于百姓。

- 智能可穿戴設備助力老年健康市場。

- 讓問題疫苗無所遁形 區塊鏈在醫藥追溯領域...

- 大數據對于傳統醫療模式的轉型升級

- 未來高端醫療器械將占據主要市場份額

- 中美貿易爭端再起 醫療器械行業影響分析

- 國內遠程醫療市場快速增長

- 當醫療遇上人工智能的無線想象

- 分級診療政策強力推動 醫療器械POCT高速發...

- 未來人工智能對中醫的發展影響

- 數據挖掘在醫學大數據研究中的應用

- 人工智能的興起為醫療產業發展提供重要支撐

- 縣域醫療崛起 建設獨立檢驗中心成為硬指標

- 人工智能和醫療的深度集合下的新趨勢